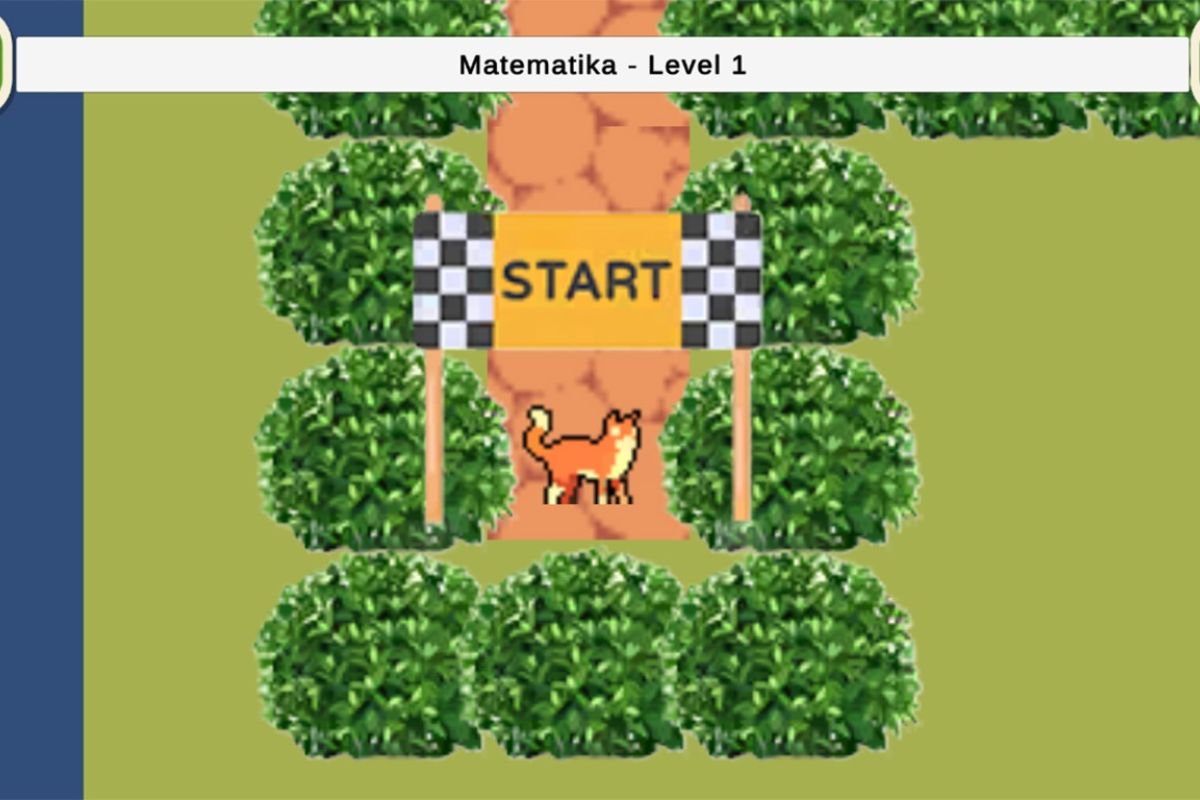

Setiap anak memiliki peluang sukses yang setara masih sering digaungkan. Namun, realitasnya menunjukkan sebaliknya, latar belakang ekonomi, lingkungan, dan akses pendidikan sejak lahir telah menentukan garis start yang berbeda-beda bagi mereka.

Ketimpangan ini paling nyata dalam dunia pendidikan. Anak dari keluarga mampu mendapat akses ke fasilitas belajar lengkap, bimbingan akademik eksklusif, dan jaringan sosial yang mendukung. Sementara, anak dari keluarga kurang mampu sering harus berjuang hanya untuk bertahan di bangku sekolah dasar.

Ketimpangan bukan cuma soal gedung atau buku. Ia juga tentang nutrisi yang cukup, lingkungan aman untuk belajar, dan waktu luang yang tidak habis membantu ekonomi keluarga. Di daerah terpencil, jarak ini makin menganga: banyak sekolah kekurangan guru berkualitas, dan akses internet jendela ilmu masa kini masih menjadi kemewahan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka putus sekolah masih didominasi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Biaya, fasilitas terbatas, dan tuntutan membantu keluarga menjadi penyebab utama. Akibatnya, banyak potensi anak yang tidak sempat berkembang.

Ironisnya, pendidikan yang seharusnya menjadi tangga mobilitas sosial justru sering memperdalam ketimpangan. Seleksi masuk perguruan tinggi negeri, misalnya, masih sangat dipengaruhi kemampuan ikut bimbingan belajar mahal. Anak pintar dari keluarga kurang mampu tak jarang tersisihkan hanya karena tak sanggup berlomba dalam "ajang berbayar" ini.

Pengamat sosial menilai, kegagalan anak muda terlalu sering disalahkan semata pada usaha individu. Padahal, tidak semua anak mulai dari start yang sama. Ada yang didukung penuh, sementara yang lain harus menghadapi kendala struktural yang bukan pilihan mereka.

Pola pikir "kesuksesan murni dari kerja keras" mengabaikan peran privilege atau hak istimewa yang tak terlihat. Seorang anak yang lahir di keluarga terdidik, misalnya, sudah "mewarisi" modal budaya: kebiasaan baca, cara berpikir kritis, dan wawasan yang luas sejak kecil sebuah keunggulan tak ternilai.

Dampaknya terus terbawa hingga ke dunia kerja. Anak muda dari latar belakang kurang beruntung sering kesulitan bersaing, bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena minimnya akses informasi, pelatihan, dan koneksi profesional. Pola ini memperpanjang siklus ketimpangan antargenerasi.

Dunia kerja modern sering mengandalkan networking dan rekomendasi. Banyak lowongan strategis diisi via "jalur dalam" sebelum dibuka secara umum. Anak muda tanpa koneksi kuat, seberbakat apa pun, bisa tersingkir sebelum pertandingan dimulai. Inilah lingkaran setannya: kemiskinan akses melahirkan kemiskinan peluang.

Pemerhati kebijakan publik menekankan, negara memegang peran kunci mengecilkan jurang ini. Pemerataan akses pendidikan berkualitas, perluasan beasiswa, dan penciptaan lapangan kerja inklusif adalah langkah krusial untuk memastikan peluang yang lebih adil.

Intervensi harus sistematis, mulai dari pemenuhan gizi ibu dan balita, penguatan sekolah dasar di daerah tertinggal, program mentorship lintas latar belakang, hingga kuota afirmatif di perguruan tinggi. Tanpa kebijakan yang berpihak pada yang tertinggal, sistem hanya akan menguntungkan mereka yang sudah di depan.

Tak semua anak lahir dengan kesempatan sama, tetapi keadilan sosial harus memastikan bahwa start yang berbeda bukan vonis seumur hidup. Tantangan kita adalah membangun ekosistem yang memberi ruang tumbuh bagi semua bukan hanya bagi yang terlahir dengan keistimewaan.

Mengakui bahwa garis start kita tak sama bukanlah mencari alasan, melainkan dasar untuk membangun empati dan sistem yang lebih manusiawi. Tujuannya bukan kesetaraan hasil yang kaku, melainkan kesetaraan peluang yang nyata di mana setiap anak, apa pun latarnya, punya arena yang cukup lapang untuk mengembangkan potensi terbaiknya dan berlari menuju masa depan yang mereka impikan.

1 month ago

64

1 month ago

64